お出かけ記録travel trouble

知らないところへ出掛ける

出張も旅行もないまぜで

2024年

9月

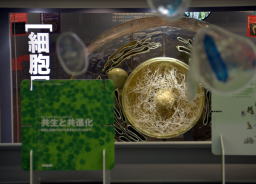

ナノテラス

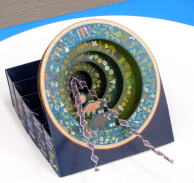

円形であることが直ちにわかります

円形であることが直ちにわかります

蓄積リングと、NASAフォント

蓄積リングと、NASAフォント

レーザー学会の研究会が東北大学青葉山キャンパスで開催されました。

研究会の後にこの春に完成したばかりの新しい放射光施設であるNanoTerasuを見学させていただきました。

SPring-8の1/4の大きさだけれども、エネルギーによってはSPring-8よりも明るいのだそうです。

一周歩いても疲れない大きさでした。技術の進歩を感じます。なお、SPring-8も第二世代に進化される予定とのことでした。

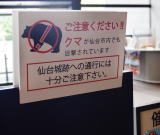

なお、その数日後に、東北大学の友人から「熊が出ました」の学内メールを受け取りました。お気を付け下さい。

1月

レーザー学会

レーザー学会創立50周年とのことで、四日間にもわたって開催されました。盛況でした。

最寄りの駅の近くに、こんな人が立っていました。後ろ姿もどうぞ。

会場は日本科学未来館。吹き抜けにぶら下がっている大きな球体ディスプレイは、改造されたみたいです。

未来館の食堂では、合成肉の牛丼が販売されていました。味が濃いからかも知れませんが、いけました。

2023年

12月

ドレスデン

学会のため、ドイツのドレスデンに出掛けました。

以前は、日本海を越えて、ロシアの上空を飛んで欧州に入っていたのですが、今回は上の写真のようなルートを飛びました。

成田を出発した直後は、千島の沖合を東北へ。機内の機器の情報は古いままなのか、緑色の線が「こっちだよ」「道を間違えているよ」とロシア上空を飛ぶように指示しています。右の写真は、北極の近くを飛んだところ。ある意味、珍しい経験となりました。早く世の中が落ち着きますように。

東ドイツに来た・・・ と感じられるのがこれ。男の子だけではなく、女の子もいました。

自転車用の信号があるのもドイツらしい。

上左) ドレスデンの旧市街と新市街の間に流れるエルベ川に架かる橋。橋もきれいに飾り付けられて、光っていました。

上左) ドレスデンの旧市街と新市街の間に流れるエルベ川に架かる橋。橋もきれいに飾り付けられて、光っていました。

上中) 橋のつくり出しの部分に、なぜか北斎風の飾り。

上右) 橋を渡り新市街に入るとここもクリスマスマーケット。

左) 観覧車の電飾に照らされる「アウグスト強王」

雪のため飛行機が飛ばなかったので、真っ暗な中、ICEで移動しまた。この列車は、じつは、ルフトハンザ航空とコードシェアされている列車なのです。だから、飛行機の振り替え便として列車の旅を経験したのです。電車の中では静かにしましょうね。ということは、ドイツでも静かにできない人がいらっしゃるのかな・・・

3月

江戸川橋

3年ぶり。標準化部会に対面で出席。

3年ぶり。標準化部会に対面で出席。早めに到着してしまったので、江戸川橋の交差点付近を少し歩きました。

華水橋から神田川の南側を歩いていると、北の法面に大きな穴を発見。地図を見てみたところ、水窪川が暗渠にされて、その出口らしい。

「千と千尋・・・」に登場するハクを思い出しました。

筑波宇宙センター

お仕事で訪問するのは久しぶり。

お仕事で訪問するのは久しぶり。バスの便数が、感染症が流行する前に戻り、便利さも元通りになっていました。

上左) H-IIロケットのSRB (固体ロケットブースター)

上中) H-IIBとH-IIIの大型模型。右側の小さいロケットはEPSILON。

上右) はやぶさ2。モックアップですが、「長旅お疲れ様」と思います。

左) スペースドーム(展示施設)のお手洗いで発見しました。かわいい

東工大

特任として共同研究を行っていた頃は、毎月訪問していた東工大。今回は電子情報通信学会のワークショップです。

上) 二枚とも百年記念会。右は館内に展示されていた模型。

下左) 本館。戦前から有る建物。両側は桜の名所。春になるとお花見の方が大勢来られます。

下右) 百年記念館に展示されていた光ファイバケーブル。

(展示内容に間違いを発見してしまいした。知人にお願いして修正して頂きます)

2022年

12月

国際ガラス年

東京大学安田講堂で開催されました。国連国際ガラス年のクロージングカンファレンス。

大学や企業の懐かしい方々と再会できました。ファイバの開発と光増幅器には、ガラスの技術が不可欠であったことを改めて感じました。私を含めて皆さん「ええお歳」になられています。

左) 安田講堂前の立て看板。

中) 安田講堂のホール。各種の講演と、ガラスのピックによるギター演奏が行われました。

右) 共同研究先のブース。こちらでお打合せと来訪者への説明を行いました。上記のピックも湖北様の成果です。

11月

光とレーザーの科学技術フェア、レーザー学会安全セミナー

光とレーザーに関する展示会。お世話になっている複数の企業様と面談ができました。

同じ会場でレーザー学会による「レーザー安全セミナ」が開催され、その講師としてお話をしました。

右の写真は会場となった「東京都立産業貿易センター」からの夜景。遠くに東京タワーが見えます。

JIMTOF

工作機械の見本市。隔年で開催されます。

レーザー加工分野ならびに刃物となる金属材料分野の出展も多く、卒業生達とも会うことができました。

共同研究先の 阪大接合研 塚本先生の御研究室からは、大きな展示ブースを出されていました。

海外からのお客様も大勢来られていました。

右端は、「ゆりかもめ」からの眺め。

10月

技能五輪国際大会

京都のみやこメッセで開催されました。

京都で国際大会が開催されるのは、珍しいことでは無いと思いますが、今回は、本来開催する予定であった某国が三ヶ月前に感染症対策を理由にキャンセルされ、短期間で京都開催を成功させたと伺いました。

その準備をされたフジクラ社の方から解説を拝聴しました。ご準備は大変だったことと思います。

右の写真は情報機器の競技を行う課題です。他に、太陽光発電や風力発電の競技も行われていました。

みやこメッセの地下にある「京都伝統産業ミュージアム」を初めて見学しました。

みやこメッセの地下にある「京都伝統産業ミュージアム」を初めて見学しました。京都の伝統産業が一目でわかる展示がなされています。

茶碗に描かれた小倉百人一首の特別展示も興味深く拝見しました。

左の写真は、お茶碗を仕舞う箱にかける紐の結び方の説明。流派によってひもの結び方が違うんだ・・・ 勉強になります。

会場から京阪三条駅まで歩きました。左の写真は古川町商店街の北端。海外からのお客様がたくさんおられました。

9月

長浜 光ファイバの研究を行っておられる湖北工業様を訪問し、実験のお手伝いをさせて頂きました。

光ファイバの研究を行っておられる湖北工業様を訪問し、実験のお手伝いをさせて頂きました。早起きをして、駅の近くの宿から長浜城までお散歩しました。

空模様はどんよりとしていましたが、手入の行き届いた気持ちの良い城跡でした。天守閣もきりりと美しい。

8月

マチカネワニ

![]() 東京駅の近くにの、大きな郵便局のビルに設けられている東京大学の博物館。

東京駅の近くにの、大きな郵便局のビルに設けられている東京大学の博物館。

入り口付近の壁に貼り付いているワニの化石。

東京大学の博物館なんだけれども、大阪の豊中の石橋の近くにある某大阪大学の敷地から見つかった化石です。

阪大のある山の名前が「待兼山」なのでマチカネワニ。なので阪大のマスコットもワニ。

他大学のシンボルを展示しているのも興味深い。

大阪にもワニがいたんだ・・・

スペースドーム

筑波宇宙センターの展示施設がスペースドーム。子供の要求に屈し、夏休みなので出掛けました。

左から順番に

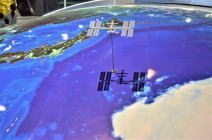

・巨大な地球模型の表面に浮かぶISS。大きさは正しくありませんが、高度は正しいみたいです。

・ISSの日本モジュール「きぼう」。実物大なので中も見学できます。グッドデザイン賞を受けたそうです。

・案内板もロケット型。SRBもあります。

・給水塔にNASDA時代のロゴ(赤くて丸いマーク)を発見。

JAXAさんの周辺は、他の研究機関の見学施設もあります。

恐らく、徒歩圏内で一日遊べます。だけれどもご飯を食べるのが難しい。

そこで、今回は社食を使わせていただきました。

登録しなければ立ち入ることのできないエリアを通るので、H-IIを普段見ることのできな角度から眺められました。

天満の弁理士事務所さんにお邪魔しました。

天満の弁理士事務所さんにお邪魔しました。京阪なにわ橋駅から堂島川を渡ったあたりから左後ろを振り向くと見える景色です。

青リンゴが目印。「子供の本の森」です。

本は好きだし、建築物を見るのも好きだし、一度行ってみたい。

できれば、大人一人で行くよりも、子供を連れて行くとそれらしいので、娘が大きくなる前に一緒行きたい。

ライオンさん

左) 銀座の有名なライオンさん。マスクしています。マスクの赤いマークは某老舗百貨店のロゴです。

中と右) 京阪で中之島まで行き、渡辺橋の北端に鎮座されている二頭です。

左から、「ライオンさん あ」「ライオンさん うん」のペアになっていることに気がつきました。

大阪にながく住んでいるけれども、今まで気がつかなかったなぁ。外を歩けるようになって楽しい。

「こまいぬさん」のごとく、阿吽の呼吸の二頭です。

6月

インターオプト

事情はよくわかりませんが、前回は昨年の11月に開催されました。

とりあえず、いろいろと注意深さは必要ですが、展示会が開催される様になったのは有り難いことです。

中央の写真は同時開催されていた「東京おもちゃショー」の看板。

プライベートならば覗いてみたかったおもちゃの展示会。

5月

高知

児島坂出ルートを利用して高知へ出掛けました。

左) 桂浜に立つ坂本さんの後ろ姿。(前から撮影しようとすると、坂本さんと同じ高さに立って記念写真を撮るための足場が気になったので後ろ姿にしました)

中) 桂浜に打ち寄せる波。波の荒さはサンディエゴほどではありませんが、太平洋だなぁ、と思いました。

右) 高知城近くで開かれていた朝市。生姜と柑橘類を気に入り、お土産にしました。

高知城に登城しました。

左) 板垣退助さん。中) 山内家の家紋。某財閥のスリーダイヤモンドの起源になったらしいです。

右) はりまや橋。周辺がきれいに整備されていました。(何年ぶりの訪問だろう)

はりまや橋の近くに立っておられます。

はりまや橋の近くに立っておられます。

アンパンマンさんの横顔が、思いのほか丸かったので記念写真。

平らな(普通の)あんパンを想像していましたが、三次元化するならば、丸い(奥行きのある)方がいい感じ。

なるほど、と思った次第です。

いちょう祭

久しぶりにリアル開催とのことだったので出掛けてみました。

久しぶりにリアル開催とのことだったので出掛けてみました。

左) 電気系の展示で、中学生が三枚のミラーを利用して、レーザー光を二つのピンホールに同時に通す、「アライメント」のクイズに挑戦をしていたところ。

マグネットベースの配置からジンバルの調整まで数分で仕上げたので、周囲の見学者と教員から「おおっ」と声があがりました。

「凄いね」と声を掛けたところ、お父さんがレーザーの研究者だと言っていました。いや、だからといって・・・

右) 接合研で子供向けの、ステンドグラスを作るイベントを開催していました。色ガラスを組み合わせて銅テープを貼って半田付けをして・・・ 子供でもできるけれども達成感のある、よく考えられたイベントだと感じました。

4月

お稲荷さん

20年振りに伏見のお稲荷さんへ出掛けてみました。京阪電車に乗って伏見稲荷駅に到着すると、ホームから既にお稲荷さんムード。参拝者には海外から来られている方も多く見掛けました。私も、海外からのお客様をお連れしたことがあります。一度は訪れてみたい印象的な景観だと思います。右端の写真は、重軽石。持ち上げて軽いと感じられれば良いことありそう。

狐さんがあちらこちらにいらっしゃいます。小さな鳥居もたくさん。山頂付近からは東寺が望めます。

親が商売人だったので、幼稚園に上がる前は毎月のようにお供をさせられてお参りをしていたはずの稲荷山なのに、久しぶりに山頂まで歩くとちょっとしんどかった。いや、マスクをしていたからに違いない・・・

パシフィコ横浜で開催されました。

パシフィコ横浜で開催されました。多少の不安はありますが、OPICも開催されているので、行ってきました。

マスクをしていると声が通りにくいのですが、メーカーの技術者の方と直接お話しすることで、研究に必要な新しいデバイスを発見できたり、メールだけでやりとりしていた方々とお目に掛かれたり、やはり対面はいいなと思います。

3月

鵺塚 平家物語で登場する鵺。

平家物語で登場する鵺。退治され、京都から淀川に流されて都島に漂着したそうです。

祟りを恐れて祠を建てたと言われています。

久しぶりに都島を歩く機会が有り、以前は公設市場が開かれていた一帯を歩いていて、「確かこのあたりに・・・」と路地に入りました。

現在の都島駅の近くには川は残っていませんが、平安時代は鵺塚周辺が淀川の流域であったのだろうと想像できます。

1月

大阪城

お正月に、天満の天神様から大阪城経由で京橋まで歩きました。

お正月に、天満の天神様から大阪城経由で京橋まで歩きました。

その折り、石垣の配列に乱れている(でこぼこしている)部分を見つけたので写真に撮りました。

乱れている理由は、戦時中に受けた爆撃によるものだそうです。

そういえば、現在の大阪城ホールは、かつての軍需工場の跡地だと書かれたものを読んだ記憶があります。

住吉大社

お正月には参拝客で溢れていた太鼓橋。

お正月には参拝客で溢れていた太鼓橋。

久しぶりに登ると結構急な勾配だなと感じたので、傾斜が気になって撮った一枚です。

40度程度有りそう。

学生のころ、恩師に初めて連れて行って頂いたスキー場で、初日は絶壁のように思えた斜面も、数日経って慣れてくると緩斜面だと感じられるようになった事を思い出しました。

2021年

11月

川崎 NEDOから難しいお仕事を賜りました。

NEDOから難しいお仕事を賜りました。国家プロジェクトの最終評価の委員長にあたってしまいました。

お受けすることに不安がありましたが、職員の皆さんのサポートがあり、各種のイベントと最後の会議(朝から夕方まで丸一日)を無事に終えることができました。

会議の様子を撮影できないので、再開発された川崎駅北側の広場の写真を載せます。

秋

和菓子です。

和菓子です。銘は錦秋だそうです。

秋です。

感染症対策のため、今はお茶席にも変化が生じているそうです。

不謹慎かも知れませんが、見た瞬間にGAFAの某企業を思い出しました。

インターオプト

会社勤めの頃は出展する側だった展示会。現在、インターオプトは電子機器の大きな展示会に組み込まれています。

直接お目に掛かって多くの人と技術的なお話ができるのは有り難いことです。

右の写真は東京ビッグサイトから駅まで歩く途中で見かけた夕空です。

10月

板橋オプトフォーラム コロナが始まってから初めての遠方への出張です。

コロナが始まってから初めての遠方への出張です。板橋区は光産業の育成に注力されています。板橋区主催の光の講演会と展示会が開催されました。

板橋区の関係者の方々と再会を喜びましたが、ご無事では無かった方々のことを思えば、手放しには喜べません。

でも、条件付であっても、ようやく人が集まれるようになってきたと感じられました。

9月

満月 このページは、1年以上更新していなかったことに気がつきました。

このページは、1年以上更新していなかったことに気がつきました。仕事でもプライベートでも、ほとんど外出していないから

書くことが無かったのですが、久しぶりに写真を掲載します。

10月20日は、暦の上では十五夜お月様の前日なのですが、小数点以下を

切り上げると月齢が15日になる日なので、誤差内として御容赦下さい。

ウサギさんやカニさんが見えますね。

2020年

3月

どうぞ末永く仲良く

卒業生の方の結婚式にお招きいただきました。

卒業生の方の結婚式にお招きいただきました。

ウェディングケーキの一部です。

新婦と思われるお人形さんが、投げ縄で新郎と思われるお人形を捉えている

様子になっています。

何かを暗示・・・ と言うか、明示しているようです。

どうぞ仲睦まじく、素晴らしい人生に向けて歩を進めて下さい。

2月

カウントダウン

東京駅の丸の内側で発見しました。

スイスの時計メーカーによる作品のようです。

「東京2020オリンピック競技大会開会式まであと

154日2時間25分51秒」と表示されています。

1月

レーザー学会

会場となった仙台国際センターは、仙台市博物館や仙台城(青葉城)の大手門付近に位置しています。

学会に遅れないように始発の飛行機で出掛けたのですが、学会は午後からの開催のため、ちょっと散歩しました。

左から、大手門櫓。伊達政宗公(有り難いことに、今回は晴れ)。本丸にある護国神社の境内の家屋に吊されていた大きなてるてる坊主。(大晴れを願っている?)

右端は、信号機の電球を交換している様子。久しぶりに見ました。古い信号機は電球の色温度が低いので緑っぽいですが、恐らくハロゲンランプが利用される様になってからは、電球を使った青信号もかなり青っぽくなりました。日本では、LEDが青くなるまで(緑のLEDは)信号機用には採用されなかったように思います。(日常の生活で発見できなかった) けれども、パリでは早い時期に緑色のLEDを利用した信号機がたくさん導入されていました。どうして日本は後塵を拝したのかなぁ・・・

2019年

11月

光とレーザーの科学技術フェア

江戸城のお堀の内側にある北の丸公園の科学技術館で開催された展示会に出掛けました。多くの企業の

方々と、一日でお打ち合わせができるので、展示会はとても効率が良いのです。

右の写真はその正面。右の写真は、地下鉄のホームで見かけたプラットフォームの表面。恐らく、タイルを

張り替えるか何か、作業の下準備をされているのだと思いますが、これを見て、

「あ、信号点配置(コンステレーション)を発見!」と思うようになったら病気かも知れません。

次世代レーザー加工研究会

北海道大学の北に隣接する、北海道立総合研究機構にて開催された

北海道大学の北に隣接する、北海道立総合研究機構にて開催された

研究会に出席しました。

上の写真は秋の北大。牛・・・ がいます。

上右の写真は、北大の紅葉を写真に収める中野先生を写真に収めた

という一点。

とてもきれいなキャンパスでした。

翌日は土曜日だったので、研究会に出席したメンバーと一緒に小樽まで出かけました。(夏に続いて再び訪問)

左の写真は、某ガラス工房のホールにて、朝一番に灯油ランプに火をともす点灯作業をされていると様子です。

(この後、ランプが天井へと釣り上げられていきます)

右は、言わずと知れた小樽の運河。蔦の葉も赤く色づいていました。

10月

ICALEO

オーランドで開催された学会に出席しました。左の写真は、某所で見つけた看板。スマートフォンを利用した配車サービス専用の乗り場が用意されていました。新しいビジネスが定着しているなぁ、と感じました。

中央と右の写真は、サンフランシスコに向かう機中から。中央の写真は、センターピポット灌漑を行っている農地。

右の写真はやはり農地。、曲がりくねった川の中央に三日月湖が見えています。農地に適した三日月湖が存在するような広大で、かつ農地に適している土地って、日本だとどこにあるのかなぁ。

サンフランシスコから台北に飛んで一泊し、台北経由で関空に戻りました。大きなトラブルに見舞われましたが、無事に終われば思い出深い出張となりました。

9月

きゅうり

自宅のマンションでようやく収穫されたキュウリ。

花弁の大きさから想像できると思いますが、大きさはマーカーペンのキャップ程度。小さい・・・

蘭越で頂いたズッキーニとの比較のために掲載してみました。ある程度の数を収穫できましたが、どのキュウリもこの程度の大きさでした。南向きのベランダは暑すぎて発育が悪いのかも知れません。

8月

北海道

夏休みを利用してうろうろしてきました。

夏休みを利用してうろうろしてきました。

左の写真は、愚息がお世話になった蘭越の農家さんを訪問した時に収穫した作物。さて、その正体は、巨大なズッキーニです。

大阪では、キュウリ程度の大きさのズッキーニしか観たことが無かったので、ちょっとびっくり。この大きさになるとカボチャの親戚であることがそれとなく理解できます。

大阪に持ち帰り食させていただきましたが、大きくてもとてもおいしかった。(伊丹空港の動植物検疫で止められることはありませんでした)

サミットが開催された洞爺湖に近い昭和新山です。元々は畑だったた土地が、2年足らずで180m近い高さまで成長したそうです。戦時下であるにもかかわらず、成長の様子を監察し続けた郵便局長さんのお話を、小学生の頃に読んで以来、一度はこの山を眺めてみたいと思っていました。

お泊まりは小樽。小樽から蘭越、昭和新山、倶知安、と走って夜の8時頃に小樽に戻りました。左の写真は運河。露出時間を長く取ったため、空が思いのほか明るいことに気がつきました。北の土地だなぁ・・・ と感じた次第です。右の写真は小樽駅。古い駅舎が良い雰囲気を醸し出しています。

6月

ドイツ博物館のプラネタリウム

4月のねたの続きです。

4月のねたの続きです。

二年に一度ミュンヘンにて開催される、レーザー関連の大きな会議であるCLEO-Europeに出席しました。その折り、宮郫麻琴くんと一緒にドイツ博物館へ出掛けました。

興味深いものがたくさん展示されていましたが、これはカールツァイス社の初期のプラネタリウム。4月の写真よりも更に古い装置のようです。イガイガしていてまるで機雷の様に見えますが、同社ならびにドイツの技術力を物語る品であろうと思います。機会が有ればイエナの光学博物館にも行ってみたいと思っています。

5月

大阪大学接合科学研究所

お打合せのために阪大へお邪魔しました。接合研に咲いていたつつじに季節を感じて撮影した一枚です。

研究テーマをはじめ、予定している学会発表のスケジュールの調整など、お打ち合わせの内容は多岐に亘り、気が付けば23時を過ぎていました。

4月

大阪市立科学館

プラネタリウムをはじめ、宇宙に関する展示が更新されていました。新しい知見も取り込まれていて、見学していて楽しい一日でした。新しいプラネタリウムは、明るい星でも輝点が大きくなって(拡大して)いないようで、本当の星空に近づいたなぁ、と感じました。

プラネタリウムをはじめ、宇宙に関する展示が更新されていました。新しい知見も取り込まれていて、見学していて楽しい一日でした。新しいプラネタリウムは、明るい星でも輝点が大きくなって(拡大して)いないようで、本当の星空に近づいたなぁ、と感じました。

左上) 新しいプラネタリウム。 右上) 四ツ橋に有った電気科学館の頃に使われていた、ドイツ カールツァイス社製のプラネタリウムが展示されています。鉄アレイみたいなデザイン。機能的で好きです。

(追伸:6月にミュンヘンにあるドイツ博物館へ行きました。すると、もっと古いカールツァイス社製のプラネタリウムが展示されていました)

左下の写真はプラネタリウムとは全く関係がありませんが、ACSR(鉄塔などで使われている送電線)を懸垂する碍子の断面です。ひだを持った構造にすることで、沿面放電に必要となる距離を長くして、絶縁性能を高めています。構造がわかりやすいので、電気回路Ⅲの授業で使おうかな・・・ と思って撮影しました。

SPring-8

一般公開を利用して見学をしてきました。今年は来訪者が少なくて駐車場も空いていて、この点では助かりました。けれども、SPring-8を一周できなかったり、SACLAも現物に近づくことができず、ちょっと残念でした。一方、説明をされている研究者の方々とゆっくりとお話しができて有難いと感じました。

左上) SPring-8の建屋内。円周状の建物であることが能くわかります。

右上) 空から見たらこんな感じ・・・ 模型ですが。

左下) 粒子が波からエネルギーをもらって加速する様子を再現する実験装置。子供が手でハンドルを回すと、

波が進行して、波に乗ったオレンジ色のボールが加速します。

そういえば、その昔に ランダウ減衰 って習ったなぁ・・・

右下) 春の空にはためくSPring-8の旗。

3月

ノーベルプライズダイアログ

パシフィコ横浜で開催されました。ノーベル賞受賞者を軸に、講演と討論会が催されました。写真は、プログラムの最後付近に実施された討論の様子です。人類にとって次の時代に求められることは何か、について考えさせられた一日でした。

本郷三丁目から湯島へ

東京大学で開催された研究会に出席しました。往路は地東京メトロの本郷三丁目駅から赤門を通って工学部へ。帰路は湯島駅まで歩きました。途中で、湯島天神様を発見したのでお参りをしました。

写真左は安田講堂。美しい建物です。近くでは合格発表用のパネルを設置する準備が進められており、発表の当日はこの辺りで部活の勧誘(と思われる)が行われます。1960年代の終わりに繰り広げられた攻防を思い起こさせる空気は残っていません。

湯島天神さんは学問の神様。右の写真は本殿の裏側。本殿の裏にもお賽銭箱が設けられ、お参りができるようにていました。裏口・・・と言う言葉は、今は死語かも知れません。

はにわ

それとなく出掛けた国立博物館で遭遇しました。

国立博物館には、小学校の社会の教科書に載っているような有名な品々がたくさん展示されています。恐らく、「あ、これ知っている」と思える展示品が見つかるはずです。

教科書や歴史の参考書に掲載されていた写真からの想像と比較して、思っていたよりも大きいなとか小さいなとか、半ばどうでも良いようなことを考えながら観ておりました。

2月

東京農工大

研究会の会場の近くに農工大さんの博物館が有り、絹を日本の輸出産業として育てた歴史を見ることができました。大学に確たるオリジンのあることを、アーカイブとしてしっかりと(数教室に相当する面積を使って)展示されていました。

左) 撚糸機。一度にたくさんの糸を撚ることができます。

中) 繊維業界に限らず、電線業界でも使われている用語「S」と「Z」。Sが右撚、Zが左撚。

右) 植え込みにおかれていたモニュメント。もちろん、理解の仕方は間違っていると思いますが電気系の人が

観ると電磁気学の授業を思い出してしまいます。

1月

レーザー学会

今回のレーザー学会の会場は新幹線も停まる品川駅から坂道を上ること徒歩20分足らずの東海大学品川キャンパス。(そういえば、2015年のレーザー学会も同じ会場でした)。古い街らしく、警察署の建屋がレトロで、消防署の車庫に駐められていた消防車もキュートでした。

2018年

11月

ニコライ堂

研究会が日大さんで予定されていたので、御茶ノ水駅からの道中でお参りしました。

正式な名称は「東京復活大聖堂教会」と書かれていました。

ロシアを経て日本に伝わった「日本正教会」とのことです。

日露戦争を間に挟み、関東大震災で倒壊した鐘楼と崩壊したドームを再建させて今に至っておられるそうです。

難しい時代を経て、ロシアと日本のつながりが今に至るまで教会の形で残されていることに感嘆しました。

docomo

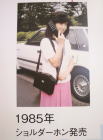

ドコモさんを訪問しました。博物館の展示を拝見しました。館長さんがご丁寧に説明を行って下さったのですが、特に初期の携帯電話の実機が展示されていたのは(移動体通信工学のネタになりそうで)嬉しく思いました。

左) ショルダーホン(ショルダーフォンではないようです)のカタログに掲載されていた写真。

モデルさんが肩から掛けておられますが、重さは約2.5kg。長時間持ち歩いているとちょっと重いかも。

中) ショルダーホンの展示品。触ることができます。送受機を本体に「ガチャン」とはめ込む機構などは

とてもしっかりしています。いかにも高価そうなメカです。

右) 送受機と一体化された携帯電話。灰色のものは900gで黒っぽいのが640gだそうです。待ち受け時間は、

それぞ6時間と9時間。色も形も選択の余地が無かったのかも知れませんが、ビジネス用なので・・・

この写真を撮影したのは大学に戻ってから。

お土産で頂いたショルダーホンですが、良く出来たペーパークラフトです。

紙製なのでとても軽いです。

移動体通信工学の授業で利用させていただこうと目論んでいます。

横浜国立大学

横浜国立大学のみなとみらいキャンパスで研究会が開催されました。みなとみらいはランドマークタワー内に有ります。お昼休みに散歩をしていると、日本丸が展示されていたので、良いお天気の中ランドマークタワーを背に一枚撮影しました。美しい帆船だと思いました。

10月

ICALEO

学生の皆さんと米国フロリダ。オーランドで開催された学会に出席しました。保養地として有名なので、ご存じの方も多いかも知れません。

写真は、スペースシャトルの外部燃料タンクと固体燃料補助ロケットを駐車場から眺めたところです。巨大さがそれとなく伝われば・・・ と思い掲載してみました。

9月

東北大学通信研究所

またまた出掛けました仙台です。8月に出掛けた折には、とても暑い日に当たってしまいましたが、今回は涼しくて過ごしやすい仙台でした。

写真左) 研究所の展示室にて拝見しました。八木式アンテナ。お魚の骨のような素子が並んでいます。

指向性の評価を行うためだと思いますが、アンテナの角度を変更して測定するための機構が、

組み込まれています。

写真右) 二度目の登場。光通信発祥の地の標識を、角度を変えて撮影してみました。

8月

仙台

杜の都仙台。落ち着いた雰囲気を持っている、きれいな街です。学会などで何度も足を運んでいますが、地下鉄や巡回バスなども整備されていて移動しやすい街です。

左上の写真は、松島にある瑞巌寺の境内で見掛けました。こんな所まで津波が届いたのかと思った次第です。塩の影響だと思いますが、若い松が植えられていました。子供達に津波の痕跡を見せることで、危険について肌で感られたのではないかと思える立て札でした。

右端の写真は、仙台市博物館の館内受付付近で見付けた注意書き。人里の近くに生息しているんだ。

中尊寺まで出掛けました。長い上り坂の途中で遭遇した親子蛙。目がたくさん描かれた幟。金色堂はきらびやかさと共に、造られた当時の技術の高さに感心をした次第です。とても暑い中尊寺でした。

これも中尊寺の境内。小岩井農場の牛乳の自販機。そうだ、ここは岩手だ!。初めて岩手の地を踏みました。

仙台に戻ってお決まりの青葉城跡。少し移動すると東北大学の総合学術博物館。掲載している写真は巻き貝の化石ですが、珍しい形をした、恐らく進化の過程と思われる展示品を見ることができました。仙台は大雨でした。

最後の写真は、仙台市内で撮影しました。

東北大学の近くです。道路標識に

「光通信発祥の地」と謳われていました。

標識右端のイラストは、恐らくファイバ中を

光が全反射して伝わっている様子。

思わず血が騒いでしまう一品です。

6月

がっちゃん

なんとなく珍しかったので撮ってしまった写真です。左の写真では、なんだか能くわからないかも知れませんが、右の写真がその答かも知れません。(鉄道好きの方にとっては平凡な光景かも知れません)

場所は東京駅。この連結で高速運転できるんだ、と感心をしてしまいます。

5月

松江、出雲

また行ったのですか? はい、そうです。学生の頃から数えると、4度目の松江訪問。今年は2回目。お天気に関係無く、心がしっとりと柔らかくなる、お気に入りの街です。

先ずは松江城。木造の天守閣に登って城内を散策した後に小泉八雲の記念館をじっくりと見学し、菖蒲の咲くお堀端を散策するととても和みます。

先ずは松江城。木造の天守閣に登って城内を散策した後に小泉八雲の記念館をじっくりと見学し、菖蒲の咲くお堀端を散策するととても和みます。

お堀端の歩道には手すりの設けられていない部分も多くて、昔はこんな感じだったのだな、と風情を感じました。(自分の安全は自分で守りましょう)

左の写真は月照寺。亀の甲羅に大きな石碑があります。お寺の記した資料によりますと、これは亀ではなくて龍なのだそうです。確かに、爪を見ると亀っぽくありません。

少し足を伸ばして、出雲大社にも参拝しました。こちらは19年ぶり。大注連縄に下がっている〆の子の断面には、お金などを差し込まれないように、プロテクタ(金網)が取り付けられていました。

少し足を伸ばして、出雲大社にも参拝しました。こちらは19年ぶり。大注連縄に下がっている〆の子の断面には、お金などを差し込まれないように、プロテクタ(金網)が取り付けられていました。

上の右端の写真は、本殿の周囲をぐるりと周りつつ、斜め後方から撮影したものです。正面からでは見ることができませんが、この角度からだとお社の鰹木と千木が見えます。

4月

SPring-8

毎年恒例、春の連休に実施される一般公開です。連休の頃に行楽地へ向かうのは大変ですが、大阪から西へ向かう高速道路は時間帯を選べば比較的空いています。特に、今年は新名神が開通したお蔭で、渋滞知らずで西播磨まで移動できました。

とても大きな施設です。蓄積リングを一周すると1463m。中学生の頃、冬の体育と言えば1500mの持久走。現在の体力で走ると何分かかるのかなぁ・・・

上左の写真は、蓄積リングが備えられている、ドーナツ状の巨大な建屋。中央はその内部。内部にはたくさんの実験設備が備えられていて、一周回りながら研究者のお話を拝聴すると、楽しいですが丸一日掛けても足りません。

暑くはありませんでしたが日差しの強い快晴の一日でした。屋外で行列に加わっていると、子供に日傘を貸して下さいました。キャラクターはニャン博士ではありませんでした。少なくとも八名(八匹?)の博士キャラクターが存在しているようです。

3月

光エレクトロニクス材料技術調査研究研究委員会

電気学会の中に設置されている委員会の一つ。私は材料に関しては決して専門ではありませんが、とりまとめを担当しています。恐らく、アプリケーション側から企業様や大学の材料研究者にとって価値のある成果を見出しなさいと言うことであろうと理解しています。普通ならば席を同じくしない企業様にも集まって頂こことで、アライアンスなどのきっかけなどになると嬉しいな と思っています。

電気学会の中に設置されている委員会の一つ。私は材料に関しては決して専門ではありませんが、とりまとめを担当しています。恐らく、アプリケーション側から企業様や大学の材料研究者にとって価値のある成果を見出しなさいと言うことであろうと理解しています。普通ならば席を同じくしない企業様にも集まって頂こことで、アライアンスなどのきっかけなどになると嬉しいな と思っています。今回は阪大レーザー科学研究所様を会場にしました。研究所様のお計らいにより、外部の人は滅多に入ることのできない施設まで見せて頂きました。お礼申し上げます。

また、ご参加下さった委員の皆様にも御礼申し上げます。

桜がほぼ満開。

松江

電気学会電子材料研究会は、研究会の前の午前中に員会が開催されました。始発で松江まで移動して、少し散策。18年ぶりの松江は、以前と変わらず落ち着た雰囲気を保っていて、お城の周囲は春の光を反射するお堀がきれいでした。

電気学会電子材料研究会は、研究会の前の午前中に員会が開催されました。始発で松江まで移動して、少し散策。18年ぶりの松江は、以前と変わらず落ち着た雰囲気を保っていて、お城の周囲は春の光を反射するお堀がきれいでした。

お堀には柵などが設けられていない場所もあり、風情が感じられました。

東京電機大学

電子情報通信学会に久し振りに出席しました。初めて降り立った北千住駅でしたが、乗降客は東京駅よりも多いらしいです。その至便な駅から小さな商店街を抜けて数分で東京電機大学千住キャンパスに到着。学会では、しばらくご無沙汰をしていた、前職の頃にお世話になった方々や同じ分野で研究を進めていた皆さんとお目に掛かることができて嬉しく思いました。

電子情報通信学会に久し振りに出席しました。初めて降り立った北千住駅でしたが、乗降客は東京駅よりも多いらしいです。その至便な駅から小さな商店街を抜けて数分で東京電機大学千住キャンパスに到着。学会では、しばらくご無沙汰をしていた、前職の頃にお世話になった方々や同じ分野で研究を進めていた皆さんとお目に掛かることができて嬉しく思いました。

写真は、東京電機大学五号館の巨大な吹き抜けに設置されている蓄冷装置。省エネを実証し実践する事を目指した、大学らしい地に足の付いた強い意志の表れが感じられます。

1月

松山

入試の監督のため月末に松山まで出掛けました。卒論と修論と定期試験が三段構えで待ち構えている時期ですので、まぁ、自分で行かないとあかんだろうな、と担当しました。

入試の監督のため月末に松山まで出掛けました。卒論と修論と定期試験が三段構えで待ち構えている時期ですので、まぁ、自分で行かないとあかんだろうな、と担当しました。

写真の左はJR松山駅。

その昔「バスターミナルみたい」と表現して松山の人から不評を買った飛行場が、随分と立派になっていたので驚きました。右の写真は飛行場にでみつけた(噂の)蛇口。かの有名なジュースでは無く、季節に合わせた柑橘類のジュースを頂けるそうです。

ゆっくり時間

冬休みを利用して上野の国立博物館で開催されていたお正月特集を観てきました。この写真は特集に含まれていた作品ではありませんが、文房具やさんで売られている女子事務員さんの人形に似ていると思い写真を撮りました。17世紀、明の時代に景徳鎮で作られた作品だそうです。

冬休みを利用して上野の国立博物館で開催されていたお正月特集を観てきました。この写真は特集に含まれていた作品ではありませんが、文房具やさんで売られている女子事務員さんの人形に似ていると思い写真を撮りました。17世紀、明の時代に景徳鎮で作られた作品だそうです。

人物(人形)が捉まっているのは、残念ながら水を飲むためのコップでは無く、たばこに火を付けるための火種を入れておく火入れだそうです。作品のタイトルは「古染付一閑人火入

(こそめつけいっかんじんひいれ)」。閑人とは、暇を持て余して、井戸の中を覗いている暇人のことを言うらしいです。同様のモチーフの作品は多く作られているとのことです。

ちょっと羨ましいかも。井戸を覗きに行こうっと・・・♪

2017年

12月

暮れの東京タワー

機会振興会館に出掛けました。帰り道、芝増上寺の境内から撮影した、年の暮れの日暮れ時の東京タワーです

機会振興会館に出掛けました。帰り道、芝増上寺の境内から撮影した、年の暮れの日暮れ時の東京タワーです

前回東京タワーに登ったのは真夏。夏休み中でとても暑い一日でした。展望デッキを大改造中途のことですので、工事が完了したらまた出掛けてみたいと思っています。(なお、東京スカイツリーはまだ登ったことがありません)

10月

神社

羽田空港の第1ターミナルに神社さんがあります。その名も「羽田航空神社」。自分のフライトが無事に目的地に着いてくれることを願うと共に、これまでに発生した事故についても少し考えてしまいました。飛行機が無ければ、海外の学会にも簡単には行けないので、とても有難いシステムです。航空機も自動車も事故は不可避だと思いますが、一方はその発生率を零に近づけるための努力を続けている人々によって運行されており、もう一方は安全の重要さを理解していない人物が混ざったまま運用されている可能性が有る、という違いが存在すると感じます。自動運転が当たり前になれば、安全の確保が運転者に依存している現在の道路交通システムは「信じられない」と言われる時代になるかも知れません。

羽田空港の第1ターミナルに神社さんがあります。その名も「羽田航空神社」。自分のフライトが無事に目的地に着いてくれることを願うと共に、これまでに発生した事故についても少し考えてしまいました。飛行機が無ければ、海外の学会にも簡単には行けないので、とても有難いシステムです。航空機も自動車も事故は不可避だと思いますが、一方はその発生率を零に近づけるための努力を続けている人々によって運行されており、もう一方は安全の重要さを理解していない人物が混ざったまま運用されている可能性が有る、という違いが存在すると感じます。自動運転が当たり前になれば、安全の確保が運転者に依存している現在の道路交通システムは「信じられない」と言われる時代になるかも知れません。

9月

岩崎邸

8月に続いて歴史物。本郷にご用がありました。少し早めに到着したので湯島方面、天神下から歩いてみました。岩崎久彌さんのお家だったそうです。そういえば、長崎の世界遺産も岩崎さん家の持ち物でした。洋風の建物ですが和風の様式もあり、また校倉造りっぽい卓球場や石灯籠のある和風の庭園も楽しめる邸宅で、文化の融合が進んだ時代を感じました。広かったです。

8月

長崎

久し振りに長崎に出掛けました。応用物理学会以来です。出島がきれいに整って、歴史に関するテーマパークとして楽しめました。規模は小さいですが、北海道開拓の村に雰囲気が似ているな、と感じました。左側の写真は、出島の中の出島。出島の中にミニチュアの出島が作られていました。中央は世界文化遺産の一つになった三菱重工さんのジャイアントカンチレバークレーン。チラリと見えました。右の写真は信号。路面電車に対応するためだと思いますが、どれを見れば良いのか、黄色い

← や × など、ちょっと複雑です。

7月

三日月

祇園祭に出掛けました。お休みの日にうまくお祭りが重なってくれました。大変な人出で、場所によっては歩くのに不自由するほどでした。しかしながら、これもお祭りの楽しさです。

祇園祭に出掛けました。お休みの日にうまくお祭りが重なってくれました。大変な人出で、場所によっては歩くのに不自由するほどでした。しかしながら、これもお祭りの楽しさです。

写真は三日月をかたどった鉾から2枚。

かき氷がとても美味しい夏の一日でした。

6月

あすか

大阪にに住んでいますが、ほぼ20年ぶりに出掛けました。高速道路を使える様になり、とても近く感じられました。

大阪にに住んでいますが、ほぼ20年ぶりに出掛けました。高速道路を使える様になり、とても近く感じられました。

村の様子は変化していました。駐車場と道路が充実して、ご飯を食べる施設も増えて助かりました。観光には好都合です。それでも、小学生の頃に談山神社から石舞台まで歩いた時に感じた、その頃の雰囲気が失われつつあるのは、利便性とのトレードオフで仕方が無いかなと思います。

石舞台や酒舟石などなど見て回りました。この写真は亀石。不思議だなぁ。ちょっとゆるキャラっぽいけれど、大きな災害を起こすことも可能な実力も持っているらしいです。

高松塚古墳とキトラ古墳も展示施設が立派で、見応えがありました。

5月

たけのこと新緑とたけやぶ

毎年恒例のレーザー研シンポジウム。今年から名前が変わって、「光・量子ビーム科学合同シンポジウム2017」となりました。二日間開催されるのですが、できるだけ一日は出席をするようにしています。

機能光回路研究室からも発表をしました。在校生だけでは無く、卒業生(現阪大の大学院生)の発表も聞けるのが楽しみです。

写真は竹の子。竹の子と言うにはもう大きすぎて食べられませんが、阪大のある千里丘陵は、1970年に開催された万博の頃までは竹林に覆われていたので、学内のあちらこちらに竹藪が残っています。

大阪大学レーザーエネルギー学研究センターは、新緑の時期を迎えて、「大阪大学レーザー科学研究所」と名称を変更して新しい展開の時期を迎えておられます。竹の子のようにすくすくと成果を上げられんことを願います。

4月

OPIE、OPIC

春の恒例行事。海に近いパシフィコ横浜で開催される光とレーザーに関する大規模な展示会と国際会議。今年もお天気が良くて快適でした。けれども、最近は色々とあって日帰り。ちょっと勿体ないけれども、企業様との打合せをいくつかこなして、お友達(ほぼ同業者)にもたくさんお目に掛かることができて、充実した一日でした。

3月

たけひごと電球とケーブル

研究会で出掛けた東大工学部二号館の廊下で発見しました。さりげなく置かれていましたが、古くて貴重な物ばかりです。左から、エジソン電燈社の電球。右手前に置かれている横長の筒に入っているのが竹ひご。これを炭化させてフィラメントとしたそうです。中央の写真には、黒いフィラメントが見えます。

右端の写真は日本と台湾を結んだ英国製の海底通信ケーブルのサンプル。太い物が1本と細い物が2本。太い物で直径が7〜8cm程度であろうと思います。ところで、ケーブルの太さは、ケーブルを敷設する海の深さによって使い分けます。さて、海底の深いところに通すのは太いケーブルと細いケーブルのどちらでしょう?

答は、細いケーブルです。 その理由は、光通信工学の授業か機能光回路研究室のゼミで解説しますね。

1月

徳島

レーザー学会のため徳島へ出掛けました。駅前、ホテルの玄関付近に設置されたポストです。ポストの上を御覧下さい。阿波踊りを踊っておられます。さすが徳島。と、感心しました。他人事のように感心したその日、レーザー学会の懇親会で、私を含め出席者全員が阿波踊りを踊りました。(踊らされました) 連の方々がおいでになってご指導を受け、レーザーの研究者や展示会に出展されていた商社の方々が輪になって踊っている様はなかなか壮観でした。良い経験をさせて頂きました。

レーザー学会のため徳島へ出掛けました。駅前、ホテルの玄関付近に設置されたポストです。ポストの上を御覧下さい。阿波踊りを踊っておられます。さすが徳島。と、感心しました。他人事のように感心したその日、レーザー学会の懇親会で、私を含め出席者全員が阿波踊りを踊りました。(踊らされました) 連の方々がおいでになってご指導を受け、レーザーの研究者や展示会に出展されていた商社の方々が輪になって踊っている様はなかなか壮観でした。良い経験をさせて頂きました。

懇親会の参加者はともかく、連の方々の踊りは さすがと言いますか見事でした。

雨がちで、学会の会場と駅のホテルを行き来するだけの三日間でしたが、阿波踊りには駅前で遭遇し、さらには実践も経験できた徳島市でした。

2016年

12月

名張のアンテナ

出張で名張まで出掛けました。近鉄さんの駅に設置されていたマイクロ波のアンテナ。左右二つのパラボラが設置されています。角度が少し違っている(180°異なった反対向きでは無い)のがわかります。

すなわち、マイクロ波の指向性の高さを利用して、隣のアンテナから届いた電波を、角度を変えて(例えば山を避けて、あるいは川沿いに)次のアンテナまでリレーしているものと思われます。

地図に物差しを当てて線を引けば、前後のアンテナが見つかるのだと思います。暇になったら試してみます。

10月

サンディエゴ(の近く)

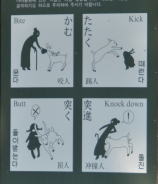

サンディエゴに近いラホヤの海岸で。仲良く穏やかな二頭ですが、迂闊に手を出すと噛まれるそうです。「ちょっかい出すな」みたいな感じで書かれています。恐らく、鹿よりも凶暴であろうと想像できます。

海も芝生もとてもきれいでした。太平洋の波が打ち寄せてチューブを巻いていました。サーフィンをされる方にはわくわくするような波では無いかと想像します。

9月

お彼岸

18日の週はお休みの多い一週間でした。敬老の日、春分の日、それから、台風による終日休講。もちろん、授業がお休み(休講)でも大学で仕事をしていましたので、お休みとは言えないかも知れませんが、やり残していた仕事を少し片付けられました。しかしながら、補講の設定をしなければならない教員は大変だと思います。今年は、上陸する台風が多いので、今後も台風休講が発生するかも知れません。

18日の週はお休みの多い一週間でした。敬老の日、春分の日、それから、台風による終日休講。もちろん、授業がお休み(休講)でも大学で仕事をしていましたので、お休みとは言えないかも知れませんが、やり残していた仕事を少し片付けられました。しかしながら、補講の設定をしなければならない教員は大変だと思います。今年は、上陸する台風が多いので、今後も台風休講が発生するかも知れません。

お休みが多かったにも係わらずこれと言ってお出かけをしなかったので、近所の公園まで散歩に出掛けて発見しました。大阪では丁度お彼岸の頃に咲きます。彼岸花は球根で増えると聞いていますので、どなたかがこちらに植えられたものと思います。年を追う毎に増える事を期待します。

8月

埼玉大学

初めて訪問しました。緑が多くて美しい学校でした。

初めて訪問しました。緑が多くて美しい学校でした。

夏休みだからでしょうか、人口密度が低く感じられるキャンパスでした。

もう少しまともな写真を撮る時間が有れば良かったのですが、左は学内の電気自動車充電ステーション。新しいことに取り組んでおられるな、と感じます。右は最寄りの南与野駅で発見した自動販売機。何の販売機かと近寄ってみると、傘を売っていました。最寄りと思われるコンビニが100m程離れているので、不意の雨降りには有難い設備だと思います。

6月

サンノゼ

会社に居た頃は、学会だとかお仕事だとかでしばしば訪れていた土地ですが、近大に移ってから初めての訪問となりました。ちょっと懐かしい。街並みはきれいで道を歩いていても安全に感じられます。また、静かで、近くに日本人街も有り、食材の入手にも事欠かなそうで、暮らしやすそうに思えます。

科学博物館(テックイノベーション博物館)と美術館。何れも、人物は阪大の藤本先生。

右端は、ホテルに最寄りのGISH停留所。どこからでも出られるのだけれどもEXITと指示ががあります。

左:日本人街の歩道に設置されていた通信施設らしきもの。鯉のぼりと龍が描かれていました。

中、右:電柱。三相交流の撚架と思われます。回路Ⅲの授業をしているのでこのような物が気になります。

日本の電柱と様子が異なります。碍子が長いですね。もしかすると電圧が高いのかも知れません。

3月

金沢

新幹線が開通してから初めての金沢です。三月上旬でしたが、まだ少し寒くて、最終日は雨模様となりました。でも、食事は美味しかったです。写真は、駅前、それからお仕事の合間に色ガラスの美しい尾山神社も参拝しました。途中の福井駅ではこんな人が駅のベンチに座っていました。暗い時刻だったので能くわかりませんでしたが「よぉっ」みたいな感じで片手を挙げています。彼(彼女かも)と肩を組んで記念写真を撮れそうです。

2月

愛宕神社

仕事を終えて虎ノ門のあたりから浜松町方面へ歩く折に気になっていた階段。愛宕山の愛宕神社へ通じる階段でした。「出世の石段」と呼ばれているそうです。エレベーターで愛宕山に登り、出世の石段は登らずに下りるだけでした。もともと出世には縁が無いので、ちょうど良いかと思っています。

仕事を終えて虎ノ門のあたりから浜松町方面へ歩く折に気になっていた階段。愛宕山の愛宕神社へ通じる階段でした。「出世の石段」と呼ばれているそうです。エレベーターで愛宕山に登り、出世の石段は登らずに下りるだけでした。もともと出世には縁が無いので、ちょうど良いかと思っています。

愛宕山の標高は30m足らずとのことですので、私が仕事をしている8階建ての建物を階段で上るのと比べて、とりたてて大変な高さでは無いはずですが、これだけの段数が目に入ると、ちょっと躊躇してしまいます。

2015年

11月

東京

日本橋の交差点から概ね南向き。国道1号線が左折して大阪へ向かい、国道15号線がここから始まります。昔はお盆の頃に大渋滞になったらしい国道4号線もこの近くから始まります。中央の写真はきれいな飾り物がなされている日本橋。お江戸日本橋は首都高速道路と交差しています。日本にとって大事な道路の起点がここにあります。右は、平仮名で「にほんはし」と(たぶん)記載されています。(読みにくくて恐縮です)

9月

博多

研究会に出席するため、福岡へ出掛けました。午後からの研究会なのに、大阪から始発で移動してお散歩です。街並みが整っていて住みやすそうに感じられました。歴史も有ります。左の写真は、博多駅前で見付けた巨大な金印。本物は意外と小さかったです。また、長谷川町子さんともゆかりのある町だそうです。右の写真は福岡市立美術館で見付けました。一目で草間さんの作品。近くには広々とした池と公園もあり、お散歩好適地です。(ランナーの方が多かったです)

7月

京都

超高速光通信の国際シンポジウムが京都で開催されました。到着が早すぎたので、烏丸駅から会場までのんびりと歩いていると、祇園さんの山鉾が並んでいました。時間の都合で会場に最も近かった長刀鉾だけ拝見した次第です。乗せて頂けるとのことでしたので、少し見学させていただいたのですが、天井には星座が描かれていました。右の写真は会場近くの銭湯。木造で、外から見ると三層に見えます。構造を知りたいので、一度お湯を使ってみたい。

6月

ミュンヘン研究室の出来事 のページにあらかた記載してしまいましたが… ホテルから徒歩圏にあった二つの教会。様式の違いがわかります。(私には能くわかりませんが) 右端のステンドグラスは中央の写真の教会で撮影させて頂きました。

5月

勝鬨橋

お仕事の都合で、この近くに泊まりました。駅までの移動中に撮影。歩道に信号があります・・・

跳ね上げ橋だったので、大きな船を通す際に、通行を一時的に遮断するために用いられていたのだと思います。今日では車道の交通量が多く、通行を遮られると大変かも知れません。

中央の写真は、橋を跳ね上げる際に道路が分断される部分。橋の中央付近です。

浜松

久し振りの浜松です。左は駅前の家康くん。きれいに整備された駅前です。右は駅から徒歩15分ほどにある、旧浜松銀行協会(現在は木下恵介記念館)の建物。立派な建物です。この後、阪大の塚本先生他の皆様と合流して日星電気様を訪問。お天気に恵まれた出張でした。浜松は空が広い、と感じました。

3月

東海大学

応用物理学会が東海大学の湘南キャンパスにて開催されました。写真は、正門付近にある建物。こちらのキャンパスに多く見られる、曲線や螺旋を多用した建物は、恐らく、40年以上前に建てられたのでは無いかと思います。が、何れも長期間の使用に耐えられる外装を持つとともに、綺麗に整備されています。構内の主要な道路の歩車分離と、緑(芝生)の多さもこのキャンパスの特徴だと思います。

応用物理学会が東海大学の湘南キャンパスにて開催されました。写真は、正門付近にある建物。こちらのキャンパスに多く見られる、曲線や螺旋を多用した建物は、恐らく、40年以上前に建てられたのでは無いかと思います。が、何れも長期間の使用に耐えられる外装を持つとともに、綺麗に整備されています。構内の主要な道路の歩車分離と、緑(芝生)の多さもこのキャンパスの特徴だと思います。

メインと思われる道路に面して、噴水がありました。ここに、人魚姫が・・・

メインと思われる道路に面して、噴水がありました。ここに、人魚姫が・・・

由来を阪大接合研の佐藤さんに教えて頂こうと思っています。

1月

品川

レーザー学会の会場(東海大学高輪キャンパス)へ向かう途中でお目に掛かりました。

レーザー学会の会場(東海大学高輪キャンパス)へ向かう途中でお目に掛かりました。

お寺の境内へ入口に鎮座されていました。狛犬様、と思っていたのですが、人の顔のようにも見えるお顔立ちです。

品川の界隈は、駅周辺の開発された、あるいは再開発されたイメージしか持っていなかったので、消防署など古いけれども凝った意匠で作られた興味深い建物なども目を引き、新しい発見をしたような気持ちになりました。

品川駅から会場までは、坂道を少し上って徒歩20分程度です。

2014年

10月

汐留

新橋駅の近く。「汽笛一声新橋を・・・♪」の新橋駅は、現在の新橋駅では無く、この辺にあったそうです。ここから横浜ままで陸蒸気が走り、文明開化の汽笛が鳴り響いた場所だと思います。

新橋駅の近く。「汽笛一声新橋を・・・♪」の新橋駅は、現在の新橋駅では無く、この辺にあったそうです。ここから横浜ままで陸蒸気が走り、文明開化の汽笛が鳴り響いた場所だと思います。

レールを枕木に留める構造が今と違いますね。この頃のレールの断面は、上下が対象に作られていて、ひっりくかえすともう一度使えるように工夫されていたそうです。

三次元造形 (これも3D)

サンディエゴで開催されたICALOにて、フラウンホーファーレーザー技術研究所(Fraunhofer Institute for Laser Technology (ILT))が参加者の皆さんに配って下さったプレゼントで、金属製のキーホルダーです。

レーザーによる金属の三次元造形で作られたものです。タービン枠の外径がちょうど20mm。刃物などを用いた従来の金属加工装置では製作が難しい形状です。

この技術の活用により、新しい概念の工業製品が生み出されることが期待されます。

9月

札幌

北海道大学で開催された応用物理学会に出席しまた。出発の前日、ニュースでは例年より早い秋の訪れが報じられていた札幌でした。確かに、夜になると肌寒い日が続きました。ぼそぼそと雨が降ったり晴れたりする不安定なお天気が続きましたが、湿度が低いので多少濡れても気にならず、気持ちよく過ごせました。

北海道大学で開催された応用物理学会に出席しまた。出発の前日、ニュースでは例年より早い秋の訪れが報じられていた札幌でした。確かに、夜になると肌寒い日が続きました。ぼそぼそと雨が降ったり晴れたりする不安定なお天気が続きましたが、湿度が低いので多少濡れても気にならず、気持ちよく過ごせました。

左はポプラ並木。木が年老いて危険なので立ち入り禁止です。

中央は共同研究先の皆様と一緒に出掛けたサッポロビール園。

煉瓦造りの建物が美しく整備されていました。

煉瓦造りの建物が美しく整備されていました。

下は、北大の博物館(入場無料)にて展示されていた、カールツァイス社製の測距儀。とても古そう

6月

近畿大学東京センター

東京駅前に移転したと伺ったので立ち寄りました。学生の皆さんに勧めるためにも、まずは自分で訪問してみようと思い立った次第です。八重洲側、大丸百貨店さんのすぐ東向かいのビル(一階はみずほ銀行さん)です。左の写真の看板は簡単に見つけられます。八重洲の地下から上がって(18番出口に)間近い場所にあるので、雨の日にも安心です。ビルに入ると下の写真の案内がありますのでエレベーターに乗ります。

東京駅前に移転したと伺ったので立ち寄りました。学生の皆さんに勧めるためにも、まずは自分で訪問してみようと思い立った次第です。八重洲側、大丸百貨店さんのすぐ東向かいのビル(一階はみずほ銀行さん)です。左の写真の看板は簡単に見つけられます。八重洲の地下から上がって(18番出口に)間近い場所にあるので、雨の日にも安心です。ビルに入ると下の写真の案内がありますのでエレベーターに乗ります。

突然の訪問にも係わらず、課長補佐の熊井様から丁寧なご案内を頂きました。とても綺麗です。パソコンや更衣室も準備されていて、就活時の橋頭堡として利用しやすく工夫されています。会議室や打ち合わせに使えそうなブースも有り、研究会も開催出来そうです。窓からは東京駅の裏側が見えます。(この後、江戸川橋へ向かいました)

![]()

5月

東京工科大学訪問 東京工業大学から移られた大久保先生を訪ねました。初めてお邪魔をしたキャンパスです。広々として緑が多く、美しくて静かなキャンパスでした。すれ違う学生さん達の多くが挨拶をして下さるのも印象的でした。新緑の頃に訪問出来たのは幸運でした。

東京工業大学から移られた大久保先生を訪ねました。初めてお邪魔をしたキャンパスです。広々として緑が多く、美しくて静かなキャンパスでした。すれ違う学生さん達の多くが挨拶をして下さるのも印象的でした。新緑の頃に訪問出来たのは幸運でした。3D (2012年6月の続編)

東大寺大仏殿にて撮影しました。(条件を守れば、写真撮影が可能となっていることを知りました) 大仏様に向かって右側に供えられています。口吻の表現は、姫路城のそれとどことなく似ています。また、足の数が興味深いです。組み立て方も知りたい・・・

東大寺大仏殿にて撮影しました。(条件を守れば、写真撮影が可能となっていることを知りました) 大仏様に向かって右側に供えられています。口吻の表現は、姫路城のそれとどことなく似ています。また、足の数が興味深いです。組み立て方も知りたい・・・鹿びっくり

(左)

一の鳥居前付近で、新旧の標識を発見。

「鹿に注意」(鹿が驚いているのではなく)

わかりやすいメッセージです。

(右)

二月堂へ向かう途中でみつけた看板。

草食系でも噛みます。やはり「鹿に注意」です。

多言語で書かれています。

4月

JT生命誌研究館へお邪魔致しました。JR高槻駅から近く、電車でも車でも行きやすい場所にあります。一度見学に行きたいなと思い始めて10年以上経過しています。ようやく念願が叶いました。とてもよく整備されていて、とても設立して20年になるとは思えない美しさでした。展示内容も大人が見て十分に見応えが有り、けれども子供も楽しめる視覚的な工夫も凝らされていました。

左は、細胞に関する特設展示。巨大な細胞の模型。右の二枚は、お土産に頂いた生命誌マンダラ(サブタイトルは ー ゲノムが貫く時間と階層 ー)。眺めていると、自分も含めて生き物が今生きている不思議を感じます。

3月

つくば

久しぶりにつくばへ出掛けました。JAXA様でのお打ち合わせ。つくばセンターまでのバスの待ち時間を利用して見学させていただきました。横たわるH-IIロケットはとてもリアル。リアルな理由を教えて頂きました。

見学ホールでは、先ず巨大な地球模型がお出迎え。その表面には、小さな衛星が飛んでいました。

人工衛星は予想以上に大きくて、特にISSへの物資輸送を行っている「こうのとり」(写真中)はバスを思わせる巨大さでした。これが空高く宇宙まで飛んでいくのか・・・ 現物を拝見すると、数値から想像するだけでは実体を捉えきれないことに気付きます。右は太陽電池パネルを展開するための機構部分です。

実物大のはやぶさの模型。実物では無いのですが「遠くまでお疲れ様」と思いました。右は玄関。高校生のご一行がバスで見学に来られていました。

東工大(大岡山)へもお邪魔しました。間も無く桜の花でいっぱいになる(近隣の方も来訪されるそうです)はずの本館前の広場は、残念ながらまだ「つぼみかたし」でした。右は首都高からみつけたスカイツリー。眺める角度によっては非対称に見えるようです。

2月

飯田橋から神楽坂を上りきったあたりにある、東京理科大学神楽坂キャンパスで研究会が開催されました。神楽坂の毘沙門様での一枚。雪が降ってから二週間近くになるはずですが、まだ残っていました。(写真右下に少々)

飯田橋から神楽坂を上りきったあたりにある、東京理科大学神楽坂キャンパスで研究会が開催されました。神楽坂の毘沙門様での一枚。雪が降ってから二週間近くになるはずですが、まだ残っていました。(写真右下に少々)

神楽坂キャンパスは「大学のキャンパスとしては随分と賑やかな場所にあるなぁ」と思っていたのですが、研究会の二次会などを開催するにはもってこいにロケーションです。

1月

小倉

レーザー学会に出掛けました。小倉には左のような方もいらっしゃいました。著名な漫画家の方がこの地のご出身だそうです。中央は懇親会が開催された、門司港駅近くに移築された古い建物。時間をかけて街全体の雰囲気が統一されるものと思います。右は波止場の遊歩道の跳ね橋が跳ねている様子。小倉から門司への移動中に巌流島が見えるそうです。(お天気が悪くて、どれが巌流島か特定できませんでした)

2013年

12月

丸の内

以前の勤め先の本社近く。丸の内仲通。クリスマスのイルミネーションは10年以上前から実資されていましたが、年々華やかになっています。

以前の勤め先の本社近く。丸の内仲通。クリスマスのイルミネーションは10年以上前から実資されていましたが、年々華やかになっています。

都心だけれども車の通行量が少なく、落ち着いて夜景を楽しめます。仕事仲間と夜景を楽しむのも乙なものですが、仕事だと言いつつ楽しむのは、家族には少し申し訳なく・・・

展示会へ出掛けるために、久しぶりに幕張メッセへ出掛けました。かつて、インターオプトなど主立った展示会はここで開催されていました。最近は、東京ビックサイト、パシフィコ横浜など展示会場が増えています。

展示会へ出掛けるために、久しぶりに幕張メッセへ出掛けました。かつて、インターオプトなど主立った展示会はここで開催されていました。最近は、東京ビックサイト、パシフィコ横浜など展示会場が増えています。

今日は晴れていましたが、海浜幕張駅から雨に濡れること無く会場に到達できるようになっていました。有りがたいことです。

8月

次はどなた?

7月の続きです。夏休み。上野の科学博物館にて。「科学技術の偉人達」と題して、レリーフが飾られていました。(常設と推定) 右下に三人分のスペースが空いています。

7月の続きです。夏休み。上野の科学博物館にて。「科学技術の偉人達」と題して、レリーフが飾られていました。(常設と推定) 右下に三人分のスペースが空いています。

将来、どなたが入られるのかな? 存じ上げている方が入られると嬉しいな、と、思いましたが、よく見ると鬼籍には入られた方ばかりのようです。知人のレリーフがここに並ばない事を切に祈りました。

7月

お茶の水にあるJAXA様へ出掛けました。今年転居されたばかりの新しいビルです。お打ち合わせの時刻までロビーを見学させて頂きましたが、わくわくする展示に時間が経つのを忘れていました。

お茶の水にあるJAXA様へ出掛けました。今年転居されたばかりの新しいビルです。お打ち合わせの時刻までロビーを見学させて頂きましたが、わくわくする展示に時間が経つのを忘れていました。

写真は、小惑星探査機「はやぶさ2」の模型です。 ロマンや知的好奇心だけでは宇宙開発が難しくなっている時代です。 が、自分自身を知りたいと思う気持ちを持つのは、文学などと並んで、人間なんだから・・・

と思います。

色々な話題がごちゃ混ぜで恐縮ですが・・・

左から、某駅で見つけた巨大イカ。そういえば、上野で「深海展」をやっているな・・・。そろそろ夏休みだな・・・。いいな・・・。 中央は、CFRPで作られた航空機の一部。翼かな? 右は、東京タワーの高さ300m付近にに組まれた足場。どうやって組んだのでしょう?? 工法を考えた方、施工された方、どちらも凄い・・・

3月

東京に出掛けました。少し時間に余裕があったので、新しくオープンしたKITTEのテラスから、昨年竣工した新しい(けれども古い意匠の)東京駅を眺めました。KITTEには、東京大学の所蔵品を展示した博物館があります。博物館の壁には巨大なワニの化石(恐らくレプリカ)が・・・ 一目でマチカネワニと気づきます。マチカネワニは、大阪大学の豊中キャンパスが所在する待兼山から発掘されました。

東京に出掛けました。少し時間に余裕があったので、新しくオープンしたKITTEのテラスから、昨年竣工した新しい(けれども古い意匠の)東京駅を眺めました。KITTEには、東京大学の所蔵品を展示した博物館があります。博物館の壁には巨大なワニの化石(恐らくレプリカ)が・・・ 一目でマチカネワニと気づきます。マチカネワニは、大阪大学の豊中キャンパスが所在する待兼山から発掘されました。

東京駅の近くには、三菱一号館の美術館や出光美術館、ブリジストン美術館など、有名処だけでも幾つかの施設を思い浮かべることができます。小さなギャラリーもたくさんあります。何となく羨ましい。

2012年

12月

お世話になっている(株)創業様のご配慮により、久しぶりに電子情報通信学会主催の光通信シンポジウムに出席しました。会場は、三島の東レ総合研修センター。お天気も良く絶好の出張日和でした。今回は、光の通信技術に話題が戻っていたので、参加したいと願っていました。大変有難いことです。

通信学会から離れていたこともあり、各社の研究者の方々と久しぶりにお目にかかれて話が弾みました。ファイバ通信の分野もまだまだ仕事(研究すべき事柄)が残っています。

左から、東レ総合研修センター入り口。三島駅からの道すがら。三島駅の電光表示盤。

12月

近畿大学リエゾンセンターの協力の下、大阪中之島のグランキューブ大阪で開催された「イノベーションフェア関西」(科学技術振興機構様主催)に出展しました。ファイバレーザーのカテゴリーは「その他」でした。

近畿大学リエゾンセンターの協力の下、大阪中之島のグランキューブ大阪で開催された「イノベーションフェア関西」(科学技術振興機構様主催)に出展しました。ファイバレーザーのカテゴリーは「その他」でした。

現在研究を進めている、位相結合を用いた、レーザーの高出力化に関する研究成果を発表しました。いろいろな方が質問に訪れて下さいました。複数のファイバで発振しているレーザーを単一のファイバに統合するために、各ファイバの光波面を制御する技術に関心を寄せて頂けました。実用化に向けてはまだまだ解決しなければならない問題点が残っていますが、原理的な実証が進みつつあります。

写真は展示したポスター。展示会場にて、立ちっぱなしでお客様に説明をしたのは久しぶりです。前職の頃は、インターオプトなどの展示会に出展するのが恒例でしたから、妙に懐かしがりながら足を棒にしていました。

展示会出展の手配に向けて、ご協力下さったリエゾンセンターの担当者の皆様にお礼申し上げます。

8月

夏休み

ロンドンへ出掛けました。オリンピックの直後なので混雑を危惧していたのですが、危惧した人が多かったためでしょうか、例年の夏よりも空いていました。街中は警備が厳しかったので安全だったし、ヒースロー空港の出入国や保安検査のスタッフの方々も、いつになく親切でした。

科学博物館では、産業革命のきっかけとなった蒸気機関や科学の進歩に役立った機材が展示されていて、子供の頃に読んだ本を思い出しました。左の写真はCFRP製の車。古いものばかりではなく、最新の技術も展示されています。CFRPの加工には、通常の刃物では役に立たないのでレーザーの利用が検討され、研究が進められています。

右は、途中で見かけた(美容系の?)病院の玄関。レーザーの研究者には、ぴぴっ ときてしまう病院名です。

左の写真はグリニッジ天文台の施設の建物の一つの屋根の上にあった、風見鶏ならぬ風見船。世界に覇を競った名残でしょうか。グリニッジのテムズ川沿いには、帆船カティーサークも展示されています。

右はパリの地下鉄で発見しました。蛙さんが地下鉄の改札を飛び越えているポスターです。靴を見ると性別は女性のようです。「元気に飛び越えて!」というメッセージではないと思います・・・ 派手な無賃乗車ですね。(ウィットの利いたポスター。うまいものだと思います)

ある日のパリの気温は37℃。外を歩くと暑さで倒れそうなのでルーブルへ出掛けました。が、本来は夏でも涼しい土地だからでしょうか、空調能力が不足していたようで、美術館の中も蒸し風呂状態。美術品は大丈夫かな?

と心配になりました。異常な気温は二日ほど続きました。

普通の写真は無いのですか? とのご質問を頂きました。しかし、観光ガイドブックではないので・・・

でも、追加してみました。

パリへ行ったら、おのぼりさんが向かうのは、凱旋門とエッフェル塔でしょう。と言う設定です。

左の写真は凱旋門の屋上に向かう螺旋階段。写真ではわかりにくいですが、とても薄暗い場所です。日御碕灯台の階段に似ていますが、凱旋門には階段が二つあって、一方通行なので上り下りしやすいです。小さな子供をベビーカーに乗せて行けば、エレベーターを使わせてもらえます。でも、エレベータを降りた後にも階段が少し残っています。

右は凱旋門そのもの。ヘリコプターをチャーターして高さ280mから撮影・・・ ではなくて、エッフェル塔から撮りました。どちらも、おのぼりさんが登った写真です。(オチを付けるのは難しい)

7月

安全第一

共同研究先の先生と共に、三菱電線工業様を訪問致しました。

共同研究先の先生と共に、三菱電線工業様を訪問致しました。

製作所の正門付近の写真です。同行の先生が祠を見つけて感心されていました。歴史のある多くの企業様(特に工場)で同様に祭られているのではないでしょうか。製作所の幹部の方々が、会社の公式行事として、無事故が続くように安全祈願をなさっているのではないかと思います。「安全は全てに優先する」という標語がありますが正にその通りです。安全をないがしろにして利益を追求するようなことが有ってはなりません。

6月

3D

保存修理工事中の姫路城へ出掛けました。

天守閣を囲む足場の外に設置されたエレベーターを利用して、天守閣を高所から見学できます。修理の様子はあちらこちらに紹介されていますので省略します。築城のための技術を、興味深く拝見しました。

下の写真は見学ホールに展示されていた鬼瓦です。モチーフはいずれも蝶です。(蝶ですが鬼瓦) 両者の違いは、左の蝶が平面、右の蝶が立体。ちょっとキュートです。

工事の様子は今しか見ることができません。お城の造営技術に興味をお持ちの方にはお勧めです。

5月

今月の全国的話題

御覧になった方も多いと思います。

御覧になった方も多いと思います。

子供の頃に、図鑑で「2012年に金環食があります」と書かれていた記事を読み、金環食の頃にに自分は何歳になっているか考えました。遠い将来に自分と自分を囲む環境がどのように変化しているのか、当時は想像できなかったのですが、いつのまにかその年齢に到達していました。

時間軸上の大きな目盛りが一つ、進んだ様な気がします。

ジャーマンインダストリーパーク訪問

横浜市。鴨居駅から徒歩15分ほど。主にドイツの企業が入居されています。近隣にいくつかの日本企業のビルが存在しますが、この一角だけ何となく日本離れした、美しくて落ち着いたな雰囲気を醸し出していました。

横浜市。鴨居駅から徒歩15分ほど。主にドイツの企業が入居されています。近隣にいくつかの日本企業のビルが存在しますが、この一角だけ何となく日本離れした、美しくて落ち着いたな雰囲気を醸し出していました。

下の写真は、ジャーマンインダストリーパークと鴨居駅の間を移動中にくぐったJR横浜線。特に意味はありませんが、歩行者用の狭い高架下なのに、造作が綺麗だったので一枚撮影してしまいました。

4月

ウェルディングショー

二年に一回開催される溶接産業の総合的な展示会。今回はインテックス大阪にて開催。土曜日を利用して出掛けました。大きな装置が動態展示されているので、小学生位の子供を連れて行けば、喜ぶこと請け合いです。

二年に一回開催される溶接産業の総合的な展示会。今回はインテックス大阪にて開催。土曜日を利用して出掛けました。大きな装置が動態展示されているので、小学生位の子供を連れて行けば、喜ぶこと請け合いです。

多くの企業様で興味深い装置やサンプルを拝見しました。写真は、ペン型のレーザーヘッドを有する溶接機を使って、私が溶接体験を行った金属板です。厚さ1mm程のステンレス版をT字型に組み合わせて、その角を溶接したものです。

レーザー発振器からファイバを利用してレーザーを導いているので、単一の乾電池を2〜3個直列に繋いだ程度の小さなヘッド(レーザー出射部分)でレーザー溶接ができます。今回、同様の装置がいくつかの企業様から展示されていましたが、安全性などの問題が解決されれば、半田付けに近い手軽さで金属板の溶接が可能です。

溶接体験コーナーは衆目にさらされるので、見学に来られていた方々は恥ずかしがって遠慮されていました。が、私が大学の人であることが企業の方に発覚すると、熱心に体験溶接を勧められました。確かに、大学の人は人目にさらされることに慣れていますが・・・ 私の後に『試してみたい人』の行列ができていたので、桜としてお役に立てたデモだったと言えます。

3月

アマダ様訪問

身延線 富士宮駅からの移動が難しいとのことで、新富士駅までお迎えに来て頂きました。富士宮は富士山麓にあります。富士山からなだらかな裾野が広がっていて、見渡す限り緩やかな勾配が続いています。その様な地形の森の中に立派な事業所があります。

左の建屋は、ガラスのカーテンウォールに富士山が映る様に作られたている開発センター。右はサンプルとして頂いたマウンテンバイクが、10円玉に上ろうとしている瞬間。この自転車は厚さ2mmのステンレス板から、レーザー加工機で切り出されたものです。

私は参加していないのですが

海の幸

大阪大学レーザーエネルギー学研究センターEMPグループの皆様が、鳥羽へ魚釣りに出掛けられました。楽しそうなお写真なので頂戴しました。右端が、グループを指導しておられる藤本講師(酒豪)です。さて、釣りの成果は??

大阪大学レーザーエネルギー学研究センターEMPグループの皆様が、鳥羽へ魚釣りに出掛けられました。楽しそうなお写真なので頂戴しました。右端が、グループを指導しておられる藤本講師(酒豪)です。さて、釣りの成果は??

身近なできごと

写真と旅行

とりあえず、「めずらしい写真」にも少し入れておきました。

よろしければ左上のボタンからどうぞ。

バナースペース

近畿大学 機能光回路研究室

〒577-8502

東大阪市小若江3-4-1

近鉄東大阪線 長瀬駅徒歩15分

近畿大学 本部キャンパス

31号館 2階

TEL 06-6721-2332(代表)

内線4554

FAX 06-6727-4301